相関関係と因果関係のちがい

こんにちは!薬剤師医大生のハスツー山瀬です!

「相関関係」と「因果関係」は、データ分析や統計において頻繁に用いられる重要な考え方ですが、よく混同されがちです。これらを理解することは、物事を正しく解釈し、誤った結論を避けるために非常に重要です。

この記事では両者の違いについてわかりやすくまとめていきますので、大学での勉強等に役立てていただけますと幸いです!

- 相関関係とは

- 因果関係とは

- 両者の違い

- まとめ

1.相関関係

相関関係とは、2つまたはそれ以上の変数間に統計的な関連性がある状態を指します。一方の変数が増加(または減少)するとき、もう一方の変数もそれに伴って増加(または減少)する傾向がある場合に「相関がある」と言えます。

種類

・正の相関: 一方が増えると、もう一方も増える(例: 勉強時間が増えると、テストの点数が上がる)。

・負の相関: 一方が増えると、もう一方は減る(例: 運動量が増えると、体脂肪率が下がる)。

・無相関: 変数間に特に統計的な関連性がない。

重要な点

相関関係はあくまで「関連性」を示すものであり、「一方が他方を引き起こした」という意味ではありません。

2.因果関係

因果関係とは、一方の変数(原因)が、もう一方の変数(結果)を直接的に引き起こしている関係を指します。原因と結果の間に明確な影響があることが特徴です。

成立の条件

因果関係が成立するためには、一般的に以下の条件を満たす必要があります。

・時間的な先行: 原因が結果よりも先に起こっていること。

・相関関係: 原因と結果の間に統計的な関連性があること。

・交絡因子(他の要因)の排除: 他の変数が結果に影響を与えていない、またはその影響を考慮していること。**ランダム化比較試験(RCT)**などの厳密な実験デザインが、因果関係を証明するのに最も強力な手段とされます。

重要な点

因果関係は「なぜ」その結果が生じたのかを説明します。相関関係よりも深い関係性です。

3.両者の違い

相関関係があるからといって、必ずしも因果関係があるとは限りません。関連性があるように見えても、実際には以下のいずれかのパターンである可能性があります。

| パターン | 説明 | 例 |

| 逆の因果関係 | 原因と結果を取り違えている。 | 「幸福な人が成功する」のに、分析で「成功した人が幸福である」と誤って結論づける。 |

| 双方向の因果関係 | 2つの変数が互いに影響を与え合っている。 | 「運動」と「健康的な食事」が互いに継続を促し合う。 |

| 交絡因子による擬似相関 | 第3の変数(交絡因子)が、見かけ上の相関を生み出している。 | 「アイスクリームの売上」と「水難事故の件数」に相関があっても、真の原因は第3の変数である「気温」が高いこと。 |

4.まとめ

| 項目 | 相関関係 (Correlation) | 因果関係 (Causation) |

| 意味 | 変数間に統計的な関連性があること。 | 一方の変数がもう一方を直接引き起こすこと。 |

| 関係性 | 「一緒に動く」 | 「〜が原因で〜になる」 |

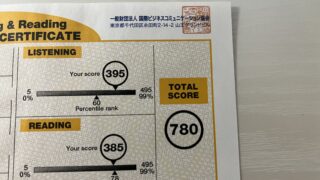

| 証明の難易度 | 比較的容易(データの観察と統計分析) | 困難(厳密な実験計画や交絡因子の排除が必要) |

以上、「相関関係と因果関係の違い」でした!

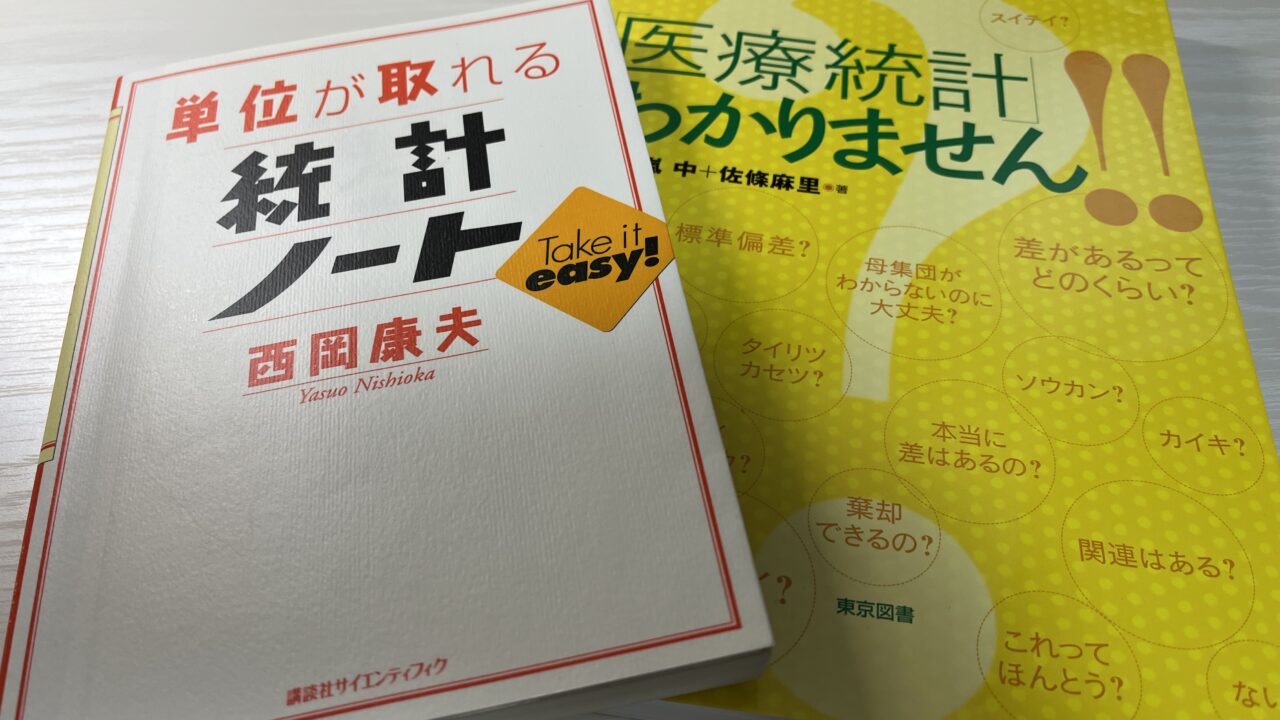

統計の知識は、臨床実習や研究室等で論文を読む際に非常に重要になります。この記事がすこしでも皆さんの学習に役立てれば幸いです☺

最後まで読んでいただきありがとうございました!!